Интернационализм империи Ахеменидов отражен не только в законах, хрониках и в использовании арамейского языка как международного административного, но также в единстве стиля произведений искусства во всех его видах. В украшении монументальных дворцов, которые имел в своем распоряжении царь царей, величественные рельефы появлялись совершенно готовыми из мастерских ремесленников, нанятых, как информируют нас надписи, во всех частях империи. Персеполь был «дворцом всех народов», и в надписях Дария и Ксеркса особо подчеркивается международное сотрудничество наемных работников, его построивших и украсивших. Однако достигнутая в результате целостность художественного стиля просто поражает.

Никакие великие произведения искусства не могут конечно же быть сведены к своим источникам, и это справедливо в отношении рельефов Персеполя и Суз, в которых новое видение и замысел превосходят само искусство. Это видение базировалось на ахеменидской концепции империи. Хотя все еще, по крайней мере отчасти, продолжая ассирийское искусство, от использования колонн и ападаны ахеменидская архитектура приобрела возможности нового великолепия, которое само заключало в себе достойную цель. Из рельефов ушли характерные признаки дикости и войны, мрачные ряды пленников и беженцев, преобладавшие в ассирийском искусстве, дававшие ему бесчеловечное самоудовлетворение. Ахеменидские темы в большей степени созерцательны, чем активны, и даже там, где сохранились знаки конфликта, например в сценах с царем, убивающим льва или чудовище, или в сражении льва с быком, теперь возникает духовное преображение. Эти сцены представляют не грубые столкновения, а протиборствующие двойственные силы, добро против зла, свет против тьмы, порядок против хаоса, империя против варварства и, в случае битвы быка со львом, уход старого и приход нового года. Что касается прочего, мы видим мирные процессии гвардейцев и данников, несущих подношения. Именно потому что правители-Ахемениды мечтали снабдить свою обширную империю более упорядоченной концепцией жизни, их искусство было способно передавать чрезвычайно яркое впечатление системы с упорядоченным движением. Иногда его критикуют за кажущуюся недостаточную выразительность в изображении человеческого лица, но эта черта вполне может быть выражением того же чувства беспристрастности, которое более интересовалось группой, чем отдельным человеком, хотя и готовилось иначе, например подробной трактовкой отдельного костюма. Однако даже здесь царские скульпторы стремились скрыть диковинные подробности в прическах и одежде, чтобы привести к общему знаменателю культурного единства данников со всех уголков империи: антропологическому разнообразию не придавалось никакого значения.

Эта тенденция особенно явно проявляется в подношениях данников. Хотя некоторые из них предлагают исконные продукты своих стран – лошадей из Киликии или хлопковые шарики из Гиндуша, другие несут художественные ахеменидские металлоизделия, выполненные в стиле, наверное широко распространенном по сатрапиям. Эти изображения, таким образом, доносят до нас вид очень важных изделий, представляющих ахеменидские ремесла. Неизвестно, находились ли мастерские, производившие такого рода работы в ахеменидском стиле, по всей империи, но распространению ахеменидского вкуса способствовали, вероятно, два фактора. Во-первых, предрасположенность персидских чиновников к путешествиям, в которые они брали искусно сделанные предметы снаряжения и столовые принадлежности, а также, вероятно, обученных в Персии мастеров. Во-вторых, наем по всем странам ремесленников для работы в Персеполе, собиравшем их отовсюду. Ремесленники возвращались в родные места, досконально усвоив международный стиль.

С искусством скульптора тесно связано ремесло гравера по печатям, и значительное число ахеменидских цилиндрических печатей ясно указывает, что единство стиля не было достижением лишь одних скульпторов. На многих ахеменидских печатях копируются ассирийские темы: царь охотится на львов с колесницы или пешим с луком и стрелой – и та и другая тема – излюбленные в иконографии месопотамских царей. Но теперь царская охота наделяется религиозным и космическим значением; царь выслеживает зло или преследует символически представляющих созвездия зверей, поддерживая периодичность времен года. Часто царь охотится на кабанов, и эта тема остается предпочтительной для царского художника в эпоху Сасанидов. Несколько цилиндров изображают диск Ахурамазды, расположенный между геральдическими животными, или иначе, следуя древней хурритской манере, в виде большого крылатого диска, поддерживаемого двумя быками-демонами. Иногда эти цилиндры, видимо, ссылаются на исторические события; на них изображаются битвы между персидскими и фракийскими пехотинцами (рис. 50) и процессии финикийских или египетских пленников, но датировать точно можно лишь немногие печати. Приблизительно 36 печатей датируются по своим надписям в терминах лет царствования и относятся к периоду от тридцать второго года Дария I до шестнадцатого года Артаксеркса III. Некоторые из них имеют трехъязычные клинописи, но очень многие печати, использовавшиеся торговцами и чиновниками, несут на себе арамейский или финикийский шрифт.

Второй класс печатей, выполненных в форме круглых штампов, ставит художественную проблему. Несмотря на то что на многих изображены приблизительно такие же композиции, что и на цилиндрах, хотя и без царских тем, также многочисленны печати с вырезанными одиночными фигурами в греческом стиле. До сих пор точно неизвестно, являются ли печати этого типа работами греческих резчиков, проживавшими в Персии, или опытных персидских художников, у которых греки научились этой технике. В целом, однако, поскольку греческие у них именно одежда и черты лиц, тогда как фигуры в большинстве случаев изображены в восточном стиле, вероятность того, что они произведены школой резчиков из Малой Азии, нельзя исключать.

То, чего недостает ахеменидскому искусству в оригинальности и выдумке в печатях и других изделиях малых ремесел, оно компенсирует высоким техническим мастерством. Последние годы принесли на рынок античности впечатляющее число новых находок, превосходно сохранившихся и поражающих своим совершенством: украшенные орнаментом металлические чаши и вазы, амфоры с носиками в ручках, риты, или рога для питья, металлическая гарнитура для мебели, декоративные украшения, резные каменные кубки, статуэтки из лазурита, стеклянные изделия и текстиль. Кроме самой Персии, новые образцы обнаруживались в Греции, Турции, Вавилонии, Сибири, на Кавказе и Алтае, дополнив известные изделия из Египта, Палестины, Сирии и Пакистана. Большинство из них – настольные изделия золотой и серебряной торевтики, искусства, в котором Ахемениды особенно выделялись.

Богатство персидских обеденных сервизов производило глубокое впечатление на греков и особенно на умеренных спартанцев, чей полководец Павсаний после сражения при Платее приказал устроить пир как в спартанской, так и в персидской манере, с использованием царского шатра и трофейных приборов персидских военачальников. Таково было ослепительное великолепие изобилия чаш, лож и экзотических блюд персидского стола, что Павсаний, созвав своих генералов, воскликнул: «Мужи Эллады, я созвал вас, поскольку жажду показать глупость вождя мидян, который, имея такое вот снабжение, как вы видите, пришел сюда, чтобы отобрать у нас столь скромную провизию». Это была посуда, из которой персы пили у себя на родине прославленное ширазское вино. На некоторых табличках Персеполя упоминаются виноторговцы и давильные прессы, и имеются свидетельства, что вино ширази было знаменито даже тогда, хотя Страбон пишет, что цари Суз пили вино галубион из понтийского винограда, выращенного в сирийском Галване. Следовательно, между любителями вина и работниками по металлу возникли благоприятные отношения.

Судя по табличкам из сокровищницы и надписям дворца, главным образом именно египтяне нанимались вместе с мидянами для выполнения работ по золоту и серебру. На самом деле для обработки в Сузах серебро привозили из Египта, а золото – из Бактрии и Сард. Сарды контролировали греческие золотые прииски на острове Тасос и реке Пактоле, Бактрия – недавно открытые запасы золота в Сибири, уже эксплуатируемые скифами. Египетское влияние на ахеменидскую торевтику можно проследить несколькими специальными способами, но до сих пор никаких точных и прямых предшественников ахеменидских неглубоких чаш для питья с лепестковым рифлением и яйцеобразными выпуклостями в Египте не обнаружено. Идея о серебряной посуде для вина принадлежала египтянам, и образцы неглубоких чаш для питья в форме цветков лотоса широко распространены в Египте с эпохи XVIII династии, но неглубокие бронзовые чаши с радиальным рифлением обнаружены в Сузах времен ранних династий и имелись в ассортименте Луристана. Хотя фаянсовые чаши с радиальными стеблями лотоса известны с эпохи XXV династии, по-видимому, за пределами Египта произошли события, приведшие к увеличению промежутков между лепестками и формированию яйцеобразных выпуклостей. Вероятно, египетские мастера по серебру, работавшие в Персии, объединили египетскую чашу с цветком лотоса с рифленой иранской чашей. По технике с чашами тесно связаны круглые фляги с загнутыми наружу ободками и цветами лотоса, покрывающими корпус. Эта форма обнаружена на серебряной посуде XXV династии и в кладе серебряных изделий XIX династии в египетской Телль-Басте, состоящем из фляг с ободками и кувшинов для вина, имеющих шаровидные рифленые корпусы и ручки в форме прыгающих козлов. Именно с них Ахемениды скопировали ручки своей посуды, выполненные в виде животных, но в настоящее время существует значительный временной интервал между персидской посудой и ее египетскими прототипами. Хотя с вероятностью высокой степени зависимости от египетского стиля мы не можем сейчас указать примеры египетской торевтики VI в., которые могли быть посланы в Персию. Как фляга с ободком, так и неглубокая чаша для вина обнаружены среди ассирийской керамики эпохи Саргона, и, несомненно, они были распространены в виде металлоизделий в Месопотамии до времени Ахеменидов.

Звериный стиль – это общая проблема, стоящая перед всяким обсуждением ахеменидской металлургии. В отличие от скульптуры малые искусства металлообработки, по-видимому, не изменялись в течение долгого периода, чтобы в конце концов раствориться в стилях античного мира. Почти все изделия невозможно датировать. Однако поскольку теперь у нас появились ценные работы из Зивие, принадлежащие доахеменидской эпохе, и замечательно сохранившиеся экземпляры из Хамадана, мы в состоянии увидеть значительную эволюцию и непрерывность стиля и можем оценить тесные связи между малыми искусствами Ассирии и ахеменидской Персии более точно, чем это сделали в 1938 г. авторы «Исследования персидского искусства» под редакцией Попа. Теперь не кажется неразумным предположение, что большее приближение стиля изделия к Зивие означает принадлежность к более ранней эпохе, а находки из Хамадана, поскольку они происходят из старой столицы Мидии, отражают архаическое мидийское искусство, предшествовавшее ахеменидскому искусству. На другом конце шкалы времени ахеменидский звериный стиль поглощается ионийскими и крымско-греческими орнаментами IV в. до н. э., а еще позднее, в III в., эволюционирует к скифо-сарматским стилям Южной России. Таким образом, появляется полезная полярность, имеющая некоторую вероятную, но неопределенную хронологическую ценность.

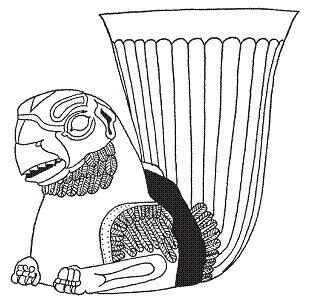

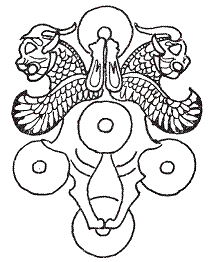

Теперь можно видеть, что стилизованные узоры шерсти, формально обрисованные мускулы и изогнутые шеи изображенных животных в камне и металле взяты от быков и львов с поджатыми конечностями, на спинах которых стояли урартские боги, как на четырех бронзовых статуях, бывших когда-то, как продемонстрировал Барнетт, частью огромного трона из Топрак-Кале на Ване. Бронзовый лев из Анзавура на Ване является прямым прообразом, даже по своим пропорциям, львов-рит из музея Тегерана и Метрополитен-музея (см. ниже). То же складчатое ухо, сморщенный нос и воротник шерсти вокруг морды. Даже стилизованные в форме «колокольчиков» очертания вытянутых передних лап. Очевидна взаимосвязь грифона с ритона из Галереи Бейелера с грифонами Урарту и Зивие, и, вообще говоря, Ахемениды, отдавая предпочтение животным с поджатыми ногами и чудовищам составной формы, кажется, следовали не ассирийским, а в большей степени урартским вкусам (рис. 32). Чудовища грифоны и рогатые львы были характерны для Урарту, и хотя урартские животные обычно не имеют крыльев, крылатые львы представлены на нескольких гравированных бронзовых пластинах из Алтын-Тепе с озера Ван. Мы пока не можем проследить подробно передачу этого звериного стиля через мидийское искусство, но распространение урартского влияния на маннейскую и мидийскую территории очень заметно в кладе Зивие. Совершенно ясно, что именно мидянам, следовавшим луристанской идее, ахеменидское искусство обязано характерным соединением спинами происходивших из Урарту зверей, поскольку этот мотив можно проследить вплоть до ранних печатей в Сузах. На самом деле, однако, двойные протоми животных в малых искусствах распространены вовсе не так широко.

Три чаши для питья с двойными ручками в анималистической форме и с фризами с животными, таким образом, по-видимому, принадлежат к самым первым образцам ахеменидской торевтики. Это, вероятно, мидийская посуда, и, поскольку мы имеем дело с единственными сохранившимися экземплярами сокровищ, прославивших Экбатану еще до строительства Пасаргад и Персеполя, нам следует рассмотреть их детально. Вероятно, самая ранняя из них – двуручная золотая чаша из коллекции Кеворкяна, которая, как сообщают, происходит из Луристана. Ручки выполнены в форме тонких львов, чьи тела украшает инкрустация из драгоценных камней. На корпусе сосуда имеется вставка из двух пар львов, расположенных боком, но каждая пара имеет общую, повернутую фронтально голову в высоком рельефе. Хотя эта идея полностью нехудожественна, нет никакого сомнения, что все изделие в целом происходит от искусства Зивие и кубков Амлаша, поскольку тема львов-близнецов с общей головой встречается в Зивие, на пластинах для одежды из Хамадана и на некоторых луристанских бронзах. Узор из рельефных полос на крестце каждого льва похож на рельефно изображенные ребра двуглавых горных козлов, образующих ручки уникальной двуручной чаши из Художественного музея Цинциннати. Она также имеет фриз, но с крылатыми львами, так как они ближе ко львам из Зивие, чем к представленным на чаше Кеворкяна. Изображение львов и бордюра из вееров-пальметт на чаше из Цинциннати очень близко к узорам на пластинах из Зивие и золотой мидийской пластинке из Британского музея. В отличие от чаши Кеворкяна, покрытой простыми горизонтальными рубцами, чаша из Цинциннати имеет неестественный орнамент из яиц и языков, более резко выраженный, чем на любом предмете с орнаментом из Египта, но похожий на поздние золотые чаши для питья из Хамадана. Ручки в виде двуглавых козлов уникальны.

У третьего двуручного сосуда из серебра, хотя и являющегося, вероятно, мидийской работой, значительно приглушен дизайн, и в этом он ближе подходит к тому, что мы знаем как собственно ахеменидский стиль. Два вздыбившихся быка, образующих ручки, имеют, однако, отчетливо урартские черты и безусловно выполнены гораздо раньше любых заслуживающих сравнения ахеменидских животных. Кажется вероятным, что эти три мидийских сосуда хронологически следует расположить в том порядке, в котором они были здесь описаны. Они демонстрируют нелегкое продвижение вперед от резкого стиля и несбалансированной композиции к чему-то более приятному для глаз и более цельному. Когда примеры того, что мы можем назвать индийским искусством, так немногочисленны, подобная аргументация общего характера, конечно, подвержена критике. Если сравнение с искусством Зивие имеет ценность, то мы, вероятно, можем поместить все эти сосуды между 620-м и 550 г. до н. э.

Ни об одной из украшенных орнаментом чаш для питья нельзя утверждать, что она была изготовлена так рано, но, поскольку неглубокие чаши использовались для вина как ассирийцами, так и урартами, вероятно, они с самых ранних времен также находились в употреблении у мидян. Сохранилось значительное число ахеменидских чаш для питья: их трудно расположить в хронологической последовательности, но в общих чертах более ранние чаши глубже и украшены почти по всей поверхности орнаментом из рельефных «лепестков» и овальных выпуклостей. На двух золотых сосудах такого типа из Хамадана надписано имя Дария, и, таким образом, они являются наиболее ранними экземплярами датированных ахеменидских металлоизделий. Позднее чаши для питья стали мелкими, приобрели широкий плоский обод и кажутся более подходящими как блюда, или патеры. Сосуды этой формы, кажется, появились в правление Ксеркса, и некоторое их количество по надписям можно отнести ко времени Артаксеркса I. В их отделке наметился отход от схематической орнаментации с очертаниями лотоса и возврат к первоначальному узору лотоса с лепестками, чашелистиками и тычинками, а также использование цепочек «лотос и бутон», узора, давно известного в Иране, популярного в Ассирии и позднее принятого как фриз аканта в классическом искусстве (рис. 43). Вероятно, самой изящной столовой посудой этого последнего типа является блюдо из Синопа на Черном море. На нем линии дуговидных стеблей и узор «лотос и бутон» превратились в сплетение, покрывающее всю поверхность, а пальметты умело позолочены. Ряд патер с плоскими медальонами в центре, украшенные формальными аранжировками изображений горного козла и быка, недавно появились на свет в Хамадане. Они датируются, вероятно, концом VI в. Центральный медальон одного экземпляра содержит рисунок летящего орла, что особенно заслуживает внимания, поскольку изображения птиц редки в ахеменидском искусстве, но популярны среди скифов.

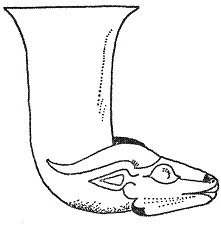

Но излюбленной формой сосуда для питья был ритон, происходивший от рога, использовавшегося варварами для питья. С конца 2-го тысячелетия до н. э. в Северном Иране и Восточной Турции сохранились керамические рога для питья с подставками в основании в виде опустившихся на колени животных, и металлические риты Ахеменидов, несомненно, их копируют. Но те же традиции обработки металла, создавшие эти сосуды, также привели к появлению конических металлических кубков или чаш, завершающихся расположенной перпендикулярно головой животного. Эти сосуды не могут стоять без поддержки, и их нужно держать в руке, пока не осушено содержимое. Хотя кубки с головами животных появились не раньше, чем изогнутый керамический рог-рита из иранских раскопок, они, по-видимому, более древние, чем сохранившиеся изогнутые металлические риты. В любом случае традиции торевтики для двух типов сосудов так же тесно связаны, как для некоторых ручек оселков из Хамадана и выступа на щите (?) из Хафантлу.

Рис. 31. Керамический ритон из Западного Ирана. Высота – 14 дюймов.

Рис. 31. Керамический ковш из Зивие с имитацией металлического крепления ручки. VII в. до н. э. Высота – 14 дюймов.

Кубки и чаши с головами животных использовались ассирийцами при Саргоне, как изображено на рельефах его дворца в Хорсабаде. Некоторые из них превращались в ковши или ситулы после закрепления на краю сосуда ручки-обруча при помощи небольших приспособлений в форме трилистника. Вероятно, они изготавливались урартами и были популярны среди мидян. Ковши с головами животных несут данники-мидяне, выгравированные по краю саркофага из Зивие (см. рис. 16), а ковш с головой льва, найденный в гробнице во фригийском Гордии, наверное, оказался там вместе с урартскими торговцами. Нам неизвестны ассирийские экземпляры с головой барана, но клад Зивие принес урожай керамических ковшей с головами баранов, сохранивших от своих металлических прототипов приклепанные держатели ручек (рис. 31). Примеры бронзовых чаш с северо-запада Персии украшены явно урартскими элементами, и одна из них (с головой сернобыка) очень похожа на чашу, найденную в Ливане и датируемую согласно ее клинообразной надписи приблизительно 800 г. до н. э. Эти и другие примеры кажутся более архаичными, чем керамические изделия из Зивие, которые, в свою очередь, тесно связаны с двумя серебряными экземплярами чаш с головами баранов из окрестностей Хафантлу. Эти чаши с головами баранов, керамические и серебряные, своим постепенно увеличивающимся уровнем стилизации перекрывают период 620–550 гг. до н. э., когда мидийское искусство развивалось в направлении стереотипных образцов ахеменидской выразительности. В самом деле, хотя кубок с головой животного был популярен у Ахеменидов и греческие гончары стали его копировать, увидев добычу, захваченную у Мардония в битве при Платее, настоящих ахеменидских кубков известно немного.

Изогнутые риты с поджавшими конечности животными в основаниях были более популярны. Два экземпляра выглядят более тяжеловесными по композиции и более урартскими по характерным чертам, чем другие, и поэтому, вероятно, изготовлены раньше. Одна рита находится в коллекции Галереи Бейелера, в основании у нее – протома свирепого грифона (рис. 32). Другая, хранящаяся в Британском музее, происходит из Мараша. Она имеет форму золотого стоящего на коленях барана, серебряный рог за ним – простой, без каких бы то ни было украшений. Шерсть на голове и груди барана, как бы уложенная щеткой, наводит на мысль об урартском дизайне. Две великолепные риты со львами, недавно найденные в Хамадане, теперь хранятся в музее Тегерана и Метрополитен-музее. Изображены передние части львов, в свирепых позах припавших к земле, шерсть гривы и внизу живота передана крошечными заостренными чешуйками. Лев ритона из Метрополитен-музея ближе ко львам, найденным в кладе Зивие (и более всего к окончаниям в виде львов разомкнутого золотого браслета), особенно гривой и шерстью на груди, сильно сморщенным носом и наростом между глазами. Головы львов из могильника в Келермесе на юге России, датируемые приблизительно 600 г. до н. э., обладают теми же чертами, и, следовательно, этот ритон, вероятно, сделан приблизительно в то же время. В каждой из этих трех рит рог имеет небольшие размеры. Лев ритона из Тегерана – на вид зверь более ручной, он ближе ко львам дворцовых скульптур. Закругленные крылья напоминают животных из Персеполя и Суз, и маловероятно, чтобы такие крылья изображались до Дария. По сравнению с протомой льва рог достаточно крупный и изогнутый, и это, по-видимому, характерно для поздних рит.

Рис. 32. Золотой ритон. Начало VI в. до н. э. Коллекция Галереи Бейелера, Базель. Высота – 63/4 дюйма.

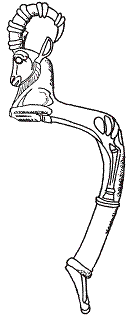

Ритон и чаша с головой животного должны были сохраниться в Персии и в эпоху Сасанидов, когда особенно популярны были риты значительных размеров с головами взнузданных лошадей. При Сасанидах, однако, дизайн ритона следовал новым обычаям питья. Из ахеменидских изделий жидкость пили через край, как из обычной чашки, а в сасанидских ритах носик, сделанный в животном, выбрасывал струю жидкости, которую ловили открытым ртом, как в испанском порро. Существуют ахеменидские сосуды с тремя носиками в основании, предназначавшиеся для подобной цели, хотя риты такого вида неизвестны. Одному человеку довольно трудно пить таким способом, но трое, пьющих одновременно из одного сосуда, должны были участвовать в шумной групповой игре. Многочисленные ручки, выполненные в форме животных, первоначально бывшие частями похожих сосудов, показывают развитие анималистического дизайна в направлении органичной трактовки и натуралистического стиля. Следует подчеркнуть, что для установления этого развития есть лишь немного достоверных хронологических признаков, только что рассмотренным чашам с изображением геральдических животных противопоставлены две серебряные ручки из музеев Берлина и Лувра, имеющие форму крылатых козлов. Они кажутся легкими и резвыми из-за выражения и дерзкого поворота головы, скопированных с натуры, но главное то, что, несмотря на формальное представление шерсти и позолоченных хохолков на крупе, форма ягодиц отлита натуралистически и все тело – не просто металлическая колонна с формальной обработкой поверхности, а чуткое и точное воспроизведение тела живого животного. Крылья хотя и выглядят формально, но это крылья птицы, а не завитые полоски жесткого оперения, характерные для искусства Персеполя. Нижнее крепление ручки – чисто греческое, и поэтому можно предположить, что за этими великолепными предметами, которые обычно приписываются первой половине IV в. до н. э., стоит классическое влияние.

Между этими двумя стилевыми крайностями занимают свои места многочисленные ручки, главным образом в форме обычного или горного козла. Вместо неотделанного изображения ребер в ранних экземплярах мы находим выделение формального представления крестца и лопаток в двух круговых образцах или уравновешенных долях, придающих телу определенную симметрию. Это решение быстро воплощается в шаблоне: на крестце и лопатках животных рисуется круг, представляя подкладку мускулатуры, покрывающую сочленения ног воротничком и тазом. Вокруг этого круга помещаются две мышцы в виде дуг, запятых или капель, обращенных внутрь. Этот «круг с каплей» был, по-видимому, типовой трактовкой в V в. и, вероятно, сохранялся не дольше, чем до начала IV.

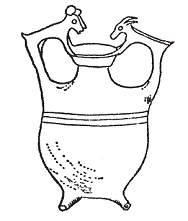

Не все эти предметы, конечно, произведены в центральных мастерских Персии. Есть, по крайней мере, знак, что крупная мастерская торевтики существовала в Малой Азии. Более поздние примеры амфор с носиками в ручках, разумеется тесно связанные с чашами, снабженными ручками в форме животных, имеют изящные желобки на корпусе. Они дважды появляются в Персеполе: в руках данника, идентифицированного как сириец или лидиец, и еще раз у фигуры, носящей треуголку, штаны и сандалии армянина. Нам не следует искать в этом родстве слишком многого. Но обнаружение архаического экземпляра в Сирии и великолепной серебряной, частично позолоченной амфоры с носиками в основании в Синопе, имеющей ручки в виде горных козлов, тесно связанных с парой из Лувра и Берлина, найденной в Армении, говорит об их возможном происхождении из Армении. В Музее Азербайджана хранится керамическая амфора с носиками в основании, найденная в Армении (рис. 33).

Рис. 33. Керамический ритон с носиками в основании. Музей Азербайджана.

Недавно обнаружилось, что эти роскошные предметы столовой посуды имитировались в стекле. До сих пор ахеменидское стекло встречалось редко, но раскопки Персеполя принесли урожай в виде нескольких фрагментов литых стеклянных чаш с рифлением, близко повторяющих формы металлических чаш. Недавно обнаруженная литая стеклянная чаша с фригийского могильника в Гордии, на востоке Центральной Турции, является самым ранним таким сосудом (около 720 г. до н. э.), и их производство могло начаться в доахеменидскую эпоху или в Урарту, или в Экбатане. Такие сосуды из белого полупрозрачного стекла тесно связаны с более поздним рядом металлических чаш для питья, изготовленных до возведения храма Артемиды в 356 г. и найденных в Эфесе. Они и остатки великолепного ритона, недавно выкопанного в Персеполе, показывают тесную связь между формовщиком стекла и мастером по обработке металла. Этот ритон выполнен из твердого зеленого стекла и носит следы инкрустации лазуритом. Основание имеет форму льва, нападающего на стоящего на коленях быка. Естественно, стекло не обладает долговечностью металла, и поэтому у нас так мало его образцов. С другой стороны, оно безусловно было роскошью и, по-видимому, даже не использовалось для изготовления бус. Также применялся горный хрусталь: в одном месте «Ахарнян» Аристофана рассказывается, как персы предлагали афинским послам выпить из хрустальных и золотых чаш. Хранящаяся в Музее Цинциннати чаша из граненого хрусталя, хотя, наверное, изготовлена в позднеассирийский период, должна быть прототипом для персидской посуды.

Золото и серебро не только становились посудой, но и щедро использовались в ювелирных изделиях. Ажурные медальоны нашиваются на одежду, создавая по замыслу вавилонян сплошной рисунок. На вырезанных узорах в этих медальонах представлены главным образом рычащие львы, стоящие передними лапами на внутренней окружности; их тела перекрещиваются, а хвосты переплетаются. Другие узоры заполнены рогатыми и крылатыми львами. Все известные ажурные медальоны происходят из Хамадана, а один-два из них с двумя львами, имеющими общую голову, как на чаше Кеворкяна, свидетельствуют о мидийской работе. Очень ценный медальон из коллекции Восточного института в Чикаго представляет собой простой кружок, содержащий в верхней части фигуру Ахурамазды – в платье и короне в полумесяце. Львы и грифоны на этих изделиях имеют веерообразные гривы, и их узор выполнен точно так же, как вырезанные головы животных, предназначенные для использования в качестве кулонов или ожерелья. Подобные головы животных были популярны среди скифов и обнаруживались в греческих поселениях в Крыму. Золотые диски с выбитым анималистическим орнаментом обыкновенно находят в скифских гробницах, но в сфере влияния Ахеменидов встречаются лишь в кладе на реке Оксу и в Сардах.

Рис. 34. Серебряная ручка. V в. до н. э. Бруклинский музей. Высота – около 61/2 дюйма.

Ожерелья и серьги ахеменидского дизайна являются редкостью. Есть великолепное ожерелье с ажурными подвесками только что описанного хамаданского типа и нить с металлическими подвесками и стеклянными бусинами из знаменитой гробницы в Сузах, чье содержимое теперь находится в Лувре. Эта гробница хорошо известна по нескольким причинам: она была первым обнаруженным захоронением, признанным ахеменидским; его необыкновенно красивое содержимое включает, помимо названного ожерелья, браслеты с головами животных и пару круглых серег с зазорами, покрытых синей, белой и красной эмалью. Круглые или веерообразные серьги из этой группы могил имеют форму, характерную для большинства ахеменидских серег.

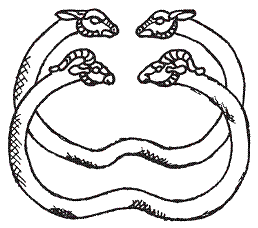

Эта форма появляется в «гробнице В» в Сиалке, но, не считая отдельного экземпляра VIII в. из окрестностей Антиохии, более не встречается до ахеменидского времени, когда мы ее находим не только в Иране, но и в слоях Навуходоносора-Кира в Уре, Деве-Гюйюке и Нейрабе в Северной Сирии, в Сардах и других местах, где обнаруживаются захоронения или влияние Ахеменидов. Она оказала воздействие на ювелирное дело средиземноморского мира, и финикийцы распространили этот тип на свои колонии в Африке, Испании и Португалии. Большинство экземпляров имеют внешнее окаймление из насаженных на стержни шариков, что особенно наглядно в изящном экземпляре из Египта, хранящемся в Лувре. Другой тип ахеменидской серьги с миниатюрными протомами соединенных затылками животных, висящими на тонкой золотой петле, встречается редко, и пара серег с маленькими, парадно украшенными лошадьми, обнаруженная в Ахалгори (см. следующую главу), просто уникальна (рис. 44).

Рис. 35. Золотой орнамент с парой грифонов. VI в. до н. э. Метрополитен-музей, Нью-Йорк. Высота – 33/8 дюйма.

Широкие браслеты и короткие ожерелья, по всей видимости, носились свободно в равной степени мужчинами и женщинами, и браслеты с головами животных изображены на руках знати на рельефах Персеполя. Ношение крученых металлических ожерелий, наверное, было принесено в Иран нашествием иранских племен приблизительно в 1000 г. до н. э., и существуют их многочисленные бронзовые образцы из Луристана. Хотя в начале 1-го тысячелетия в Ассирии широкий браслет был в моде, крученых ожерелий ассирийцы не носили; после ахеменидской эпохи искусно сделанные ожерелья стали характерной принадлежностью парфянского и сасанидского наряда и из парфянских источников распространились в Индию, став типовой принадлежностью кушанского платья.

Предметы из клада Зивие и Хамадана теперь позволяют нам установить прямые связи между ассирийскими браслетами с зазорами и такими же типично ахеменидскими изделиями. Браслеты с повернутыми друг к другу животными на концах, держащими между собой диск с выгравированной на нем розеткой, широко распространены в ассирийских дворцовых скульптурах, и есть ахеменидские экземпляры точно такой же формы. Как и в случае с ручками ваз, здесь возникает та же проблема датирования звериного стиля. Львы на концах пары широких браслетов из захоронения в Сузах, датируемые по присутствию аттической монеты последней четвертью IV в., имеют прямоугольные морды и резко выраженные челюсти – черты, характерные для конца ручки кувшина из клада, найденного на Оксу, рядом с Самаркандом, и для львов на сарматских крученых ожерельях. Во второй половине IV в. старый индийский рычащий лев уступил место более смирному созданию, скорее похожему на домашнего кота. Пара серебряных браслетов из Воуни на Кипре, с головами баранов на концах (рис. 36). В них, как и во многих других браслетах, обод сужен ковкой в месте, диаметрально противоположном зазору.

Сарматским золотых дел мастерам в частности и народам варварской и кельтской Европы вообще Ахемениды передали искусство инкрустации эмалью. Хотя предметы с инкрустацией немногочисленны, в Древнем мире мало что может соперничать с совершенным стилем двух браслетов из оксуского клада (хранящихся теперь в Британском музее и в Музее Виктории и Альберта), заканчивающихся цельными фигурками крылатых и рогатых грифонов (рис. 42). Они обычно считаются работой конца V в. до н. э., и расположение срезанных вставок на фигурках дает непосредственный образец самых ранних сарматских инкрустаций на крыльях и шеях, где она помещалась в крошечных клуазонне[8] из фольги. Очень незатейливая предшественница такой инкрустации – чаша Кеворкяна, а среди данных из кургана Келермес не следует пропустить любопытную полоску с львиными головами на концах и клуазонне, инкрустированными янтарем.

Рис. 36. Пара золотых браслетов из Воуни, Кипр, датируется приблизительно 380 г. до н. э. Никосийский музей. Диаметр – 27/8 дюйма.

По деталям скульптур мы хорошо информированы об оружии Ахеменидов. Но хотя для оснащения многочисленных армий должны были существовать огромные арсеналы, сохранилось очень немного обычного оружия. Кроме бронзы ахеменидскими оружейниками использовались медь и также, вероятно, сталь (предполагается по языковедческим данным). К числу наиболее изящных примеров работы ахеменидских золотых дел мастеров относятся два золотых кинжала из Хамадана. Золото считают слишком мягким металлом для оружия, но в списке трофеев Саргона II, составленном после разграбления города Мусасира в Урарту, перечислены по крайней мере шесть золотых кинжалов. А Ксенофонт рассказывает, что Кир Младший, незадолго до того как был убит при Кунаксе, пытаясь отобрать престол у своего брата Артаксеркса II, подарил золотой кинжал Сьенесису, царю Тарса. Два хамаданских кинжала, усиленные толстыми жилами, имеют рукоятки, заканчивающиеся соединенными затылками головами львов, и поперечина рукоятки в одном случае образована когтями львов, а в другом имеет форму голов горного козла. Львиные головы на рукоятке типичны для хамаданских золотых изделий и происходят непосредственно от некоторых пластин из клада Зивие – мускулы на морде изображены условно закругленными складками, нос сморщен, грива передана небольшими завитыми пучками, окружающая морду шерсть поднята, как охватывающий воротник, а уши согнуты и прижаты к голове. Концы браслетов и львы на ритах из Хамадана имеют точно такие же характерные черты.

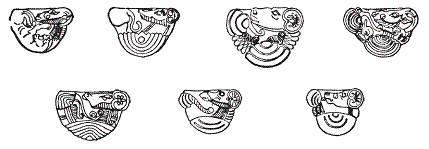

В надписях на зданиях как мастера по слоновой кости упомянуты ионийцы и египтяне. Сохранились лишь немногие некачественные образцы ахеменидских работ по кости, но, по-видимому, резные квадратные пластины с изображением животных, пасущихся у священного дерева, были в моде: такие образцы появлялись из Телль-Дейма, Персеполя и Суз, причем в последнем месте они показывают явное египетское влияние. Что касается остального, влияние на ахеменидскую работу по слоновой кости было медийско-скифским, оно заметно приблизительно в 15 сохранившихся экземплярах оковки в форме трилистника, предназначенной для ножен акинака, или персидского короткого меча (рис. 37). Они близко соответствуют тому, что вырезано на коротких мечах, висящих на поясах скифов и мидян на рельефах Персеполя, и ориентировочно состоят из трех долей. Вырезанный на них узор основывается на темах битв льва с быком или льва с козлом. Эта излюбленная персидская тема была свернута в скифской манере, и линии очертаний животного сокращены, чтобы сбалансировать волнистые элементы с концентрическими линиями складчатого тела. Где-то в процессе его эволюции – или снижения качества – этот мотив стали путать с одиночным животным в скифском стиле, свернувшимся как на экземплярах, найденных в Пазырыке и в скифском кургане «Семь братьев». Окончательное изделие с разрозненными панелями и вставленными цветками лотоса больше не признавалось резчиками по слоновой кости, и скифский зверь-завиток полностью потерял жизнеспособность.

Рис. 37. Оковка ножен из слоновой кости из Персеполя, Деве-Хюйюка и других мест. VI–V в. до н. э.

Ахемениды, видимо, проявляли небольшой интерес к скульптуре в целом, и к большинству существующих предметов нужно, конечно, относиться как к вспомогательному искусству. К ним относится небольшая группа скульптур из мягкого камня – диорита, лазурита и синей фритты. Самая крупная и, вероятно, самая ранняя работа – это лазуритовая голова царя из Хамадана. В надписи Дария перечислены мастера по лазуриту, а старинные рудники в Бадахшане на территории Афганистана должны использоваться до сих пор. Две другие скульптуры из лазурита выполнены в персепольском придворном стиле: одна из них – фигура знатного мидянина, прижимающего к груди львенка (Музей Кливленда), а другая – человеческая голова крылатого быка.

Небольшие, свободно стоящие человеческие фигурки из золота, серебра и бронзы около 6 дюймов высотой относятся к числу наиболее привлекательных ахеменидских изделий и показывают мидян в церемониальных одеждах. Это литые фигурки, несущие, однако, на себе очень заметные знаки существенных переделок (рис. 41). Две такие фигурки стоят на маленьком макете повозки из оксуского клада. Своего рода загадка задана некоторыми бронзовыми головами горных козлов, не имеющими никакого источника и, видимо, предназначенными для балдахинов, колесниц и тронов. После технического исследования головы из Метрополитен-музея обнаружили, что она состоит из пяти частей, отлитых отдельно с использованием процесса cire-perdue[9] и сплавленных вместе, но другие головы были отлиты одним куском. Внутри одной из голов вставлен железный брус, очевидно, для прикрепления к каменной или деревянной втулке. Соединение из трех горных козлов в точном стиле бронзовых протом формирует опору глубокой каменной чаши, чьи форма и тонкая шлифовка перенесены из области металлообработки. Крупные размеры этого сосуда и его превосходное состояние дает еще больше оснований считать место его происхождения неизвестным. Это прекрасный пример той любви к методичности и опрятности, характерной для всего ахеменидского искусства: место соединения тел каменных козлов под опорой формирует совершенную шестиугольную и трехконечную звезду. Однако это изделие уступает каменной чаше в форме козла из коллекции Генноля, одному из самых выдающихся шедевров резных работ Ахеменидов.

Тесная взаимосвязь между скульптором и литейщиком по бронзе, демонстрируемая этими предметами, убеждает нас задуматься о недостаточном интересе Ахеменидов к внутренней красоте и особенностям материалов. Дело не в том, как полагают некоторые, что ремесло скульптора было порождением кузнечного дела. Как такое могло быть, если вырезанный мягкий камень, глиняные или восковые модели непременно требовались для отливки металлических статуй? Ответить, скорее всего, можно так: все материалы обрабатывались одинаково, как и при гравировке по бронзе, а раннее развитие и совершенствование обработки металла в Мидии оказали подавляющее влияние на искусство Ахеменидов.

На всем этом обширном и разнообразном ассортименте вспомогательных искусств стоит объединяющий штамп ахеменидского единообразия и равновесия: люди, животные, цветки лотоса – все сводится к одному образцу, как если бы сама природа тем самым становилась более понятной и податливой. Натурализм здесь полностью неуместен, и даже интерес к жизни животных и лиственным орнаментам, проявленный ассирийскими создателями рельефов, был отброшен. Живым сценам сражений и охоты ассирийского искусства Ахемениды предпочитали статику и процессии, символику и геральдику, и поскольку круг – наиболее совершенная и экономическая форма, то наиболее часто замыслом становится круглая композиция без фона и заднего плана. Ахеменидское искусство (искусство виртуозности), посвященное изображению изолированных объектов, не питаясь свежими источниками и воздействиями, было обречено на завершение скучным однообразием.

Трудно себе представить, как это единообразие достигалось, трудно узнать или определить, в какой степени эстетическое видение было хорошо обдуманной частью культа империи. Но из недавних открытий, однако, стало ясно, что ахеменидский вкус, вероятно, унаследовал врожденную склонность к симметрии и геральдике от искусства мидян. Даже в кладе Зивие поражает контраст между энергичными сценами ассирийских изделий из слоновой кости и статичными темами процессий «мидийских» изделий. Кажется, что чем дальше ахеменидское искусство отдалялось от своих мидийских истоков, тем больше его эстетическая восприимчивость сосредоточивалась на совершенствовании ремесла и так до тех пор, пока «диспропорции в гармонии», составляющие сущность каждого истинного искусства, не исчезли совсем.

Было бы недобросовестно в завершение этой главы не упомянуть о влиянии ахеменидского или более раннего искусства на античный мир. Прямое воздействие Ирана на мир Эгейского моря началось лишь в период ориентализации (приблизительно 650–600 гг. до н. э.). Несмотря на то что в этот период разрисовывание гончарных изделий на Кипре, Крите и в материковой Греции, по-видимому, черпало вдохновение в сиро-финикийском искусстве, Родос с его вереницами гусей, пасущимися оленями и многочисленными заполняющими орнаментами, кажется, вдохновлялся луристанскими идеями: даже нарисованные лучи вокруг оснований ваз – универсальная манера в коринфской керамике – ранее всего обнаружены в персидской вазовой живописи, а не где-либо еще. Природа этих узоров подсказывает, что на запад они перевозились в текстильных изделиях, и, вероятно, торговые контакты, независимые от некоторого иранского влияния, передававшегося вдоль установившихся путей греко-урартской торговли, связали Родос с Южным Ираном и Эламом.

О взаимосвязях между греческой и ахеменидской скульптурой и практической преемственностью ахеменидского и восточногреческого ювелирного дела мы уже упоминали, но следует подчеркнуть, что персидские трофеи в Афинах, захваченные у Мардония, хранившиеся в Парфеноне и выставлявшиеся напоказ на общеафинских праздниках, должны были оказывать формирующее воздействие на вкус греков. Захваченные персидские риты и другие сосуды непосредственно влияли на греческую керамику и металлообработку, но это влияние было кратким, и, вероятно, именно мастерство создания и великолепие добычи вызывали восхищение, а вовсе не ее стиль. И очень вероятно, что так же обстояло дело с персидскими коврами и текстильными изделиями, попадавшими на запад (рис. 46). Разноцветная керамическая процессия «бессмертных» со стен дворца в Сузах дает нам другое ясное представление о текстильном ремесле, поскольку ткань одежды каждого гвардейца несет на себе сплошной узор из вытканных башен. Эта мелкая деталь не лишена интереса; не только на многочисленных табличках из Суз обсуждается ткачество цветных, расшитых тканей и платьев, но существует классическая история о молодом щеголе из Сибариса, вульгарно-богатом, который носил гиматий, длиной в 15 элей, полностью покрытый мифологическими фигурами, его собственными портретами и изображениями Персеполя и Суз.