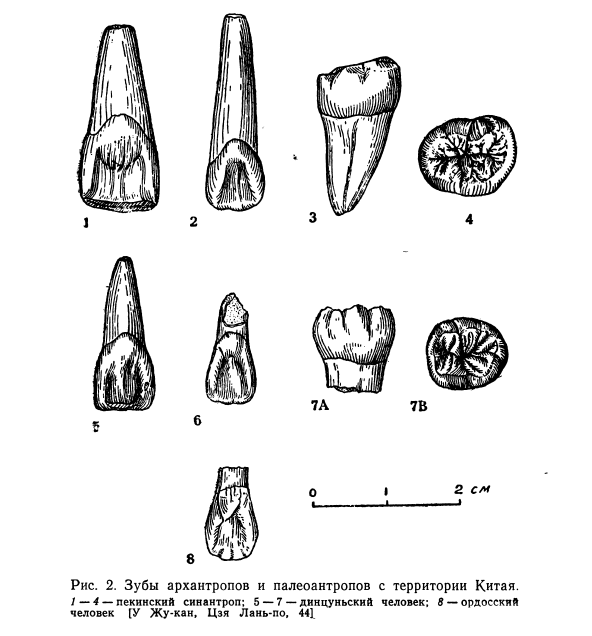

Морфологическая характеристика динцуньских находок затрудняется их фрагментарностью и принадлежностью молодому субъекту. Несомненно все же, что зубы ребенка из Динцуня по сравнению с зубами синантропов соответствующего возраста небольшие. Во многих отношениях резцы и моляр динцуньца напоминают соответствующие зубы неандертальских детей (рис. 2). Сближающими особенностями являются здесь некоторые примитивные признаки: нечто вроде базальных бугорков на внутренней поверхности резцов или более сложного, чем у современных людей, рисунка на жевательной поверхности моляра («узор дриопитека»). Отмечена лопатообразная форма резцов дпнцуньца [Woo Ju-kang, 1956,389—397].

В Динцуне вместе с костными остатками человека найдены многочисленные каменные орудия, изготовленные преимущественно из роговика. Среди них встречаются орудия, обработанные как с одной, так и с двух сторон. Некоторые напоминают европейские ручные рубила, другие же обнаруживают определенное сходство с мустьерскими скрёблами и остроконечниками. Известны также изделия из галек, близкие к чжоукоудяньским. В. Е. Ларичев обращает внимание на специфические черты динцуньского комплекса каменных орудий, сближая его, с одной стороны, с инвентарем нижнепалеолитических местонахождений Кэхэ, Ланьтяня и стоянок, недавно открытых Советско-Монгольской археологической экспедицией [Ларичев, I960, 111—115; его же, 1971, 47—52; Окладников, Ларичев, 1963,. 78—89; их же, 1967, 80—91; их же, 1968, 104—115] в различных районах Гоби, с другой — с цзячэнским комплексом (Шаньси), который рассматривается как более поздний по сравнению с динцуньским [Ларичев, 1960, 111—115]. Несмотря на спорность некоторых положений В. Е. Ларичева, его гипотеза о преемственности развития раннепалеолитических популяций и культур кэхэ — ланьтянь — динцунь — цзячэн очень интересна.